但蒋玉芝心里清楚,这种生活也维持不久:女儿的病情在逐渐加重,前几日深夜甚至直接跑出去,她追了好久才赶上;平日里偶尔出现的攻击行为也让她手臂又添新伤;最近,她还发现自己有了帕金森病初期症状,给女儿拿药端水时手总是止不住地颤抖……一个阿尔茨海默病人,一个帕金森病人,这个家还能走多远,她也不知道。

这是近期热映电影《妈妈!》的片段,影片讲述了一位年迈的母亲照顾患有阿尔茨海默病女儿的故事,相比于片中对亲情和母爱的展示,其背后有关阿尔茨海默病人照护者所处困境的讨论同样值得引起重视。

为了让社会关注到阿尔茨海默病患者及照护者们的真实处境,搜狐新闻·追光计划联合阿尔茨海默病防治协会共同发起了【困在时光里】特别策划,希望有更多人能够看到患者群体和照护者们的生活,从而对他们多一分体谅,对疾病也多一分了解。

他不是老了,是病了

“不认识家人、忘了自己是谁、连话都说不清楚”,由于这些症状都与“失忆”有关,不知从何时起,阿尔茨海默病有了一个不太体面却广为人知的名字“老年痴呆”。在中国,阿尔茨海默病患病人群已超过1000万,随着我国步入老龄化社会,这个数字仍在持续增长。

与日渐扩大的患病人群同步增长的,是照护者群体,而患者家人则成为了这一群体的“主力军”,在传统家庭伦理道德下,他们身为子女、配偶、甚至是父母,理应承担起这份责任。

被问及何时发觉病人症状,许多家属表示“一开始没意识到这是病,以为就是人老了,老糊涂了”,而对于少部分察觉到异样的家属来说,让患者去接受检查也并不容易:老人活了大半辈子,总有自己的体面和执拗,让他们承认患上“痴呆”是一件自卑的事。

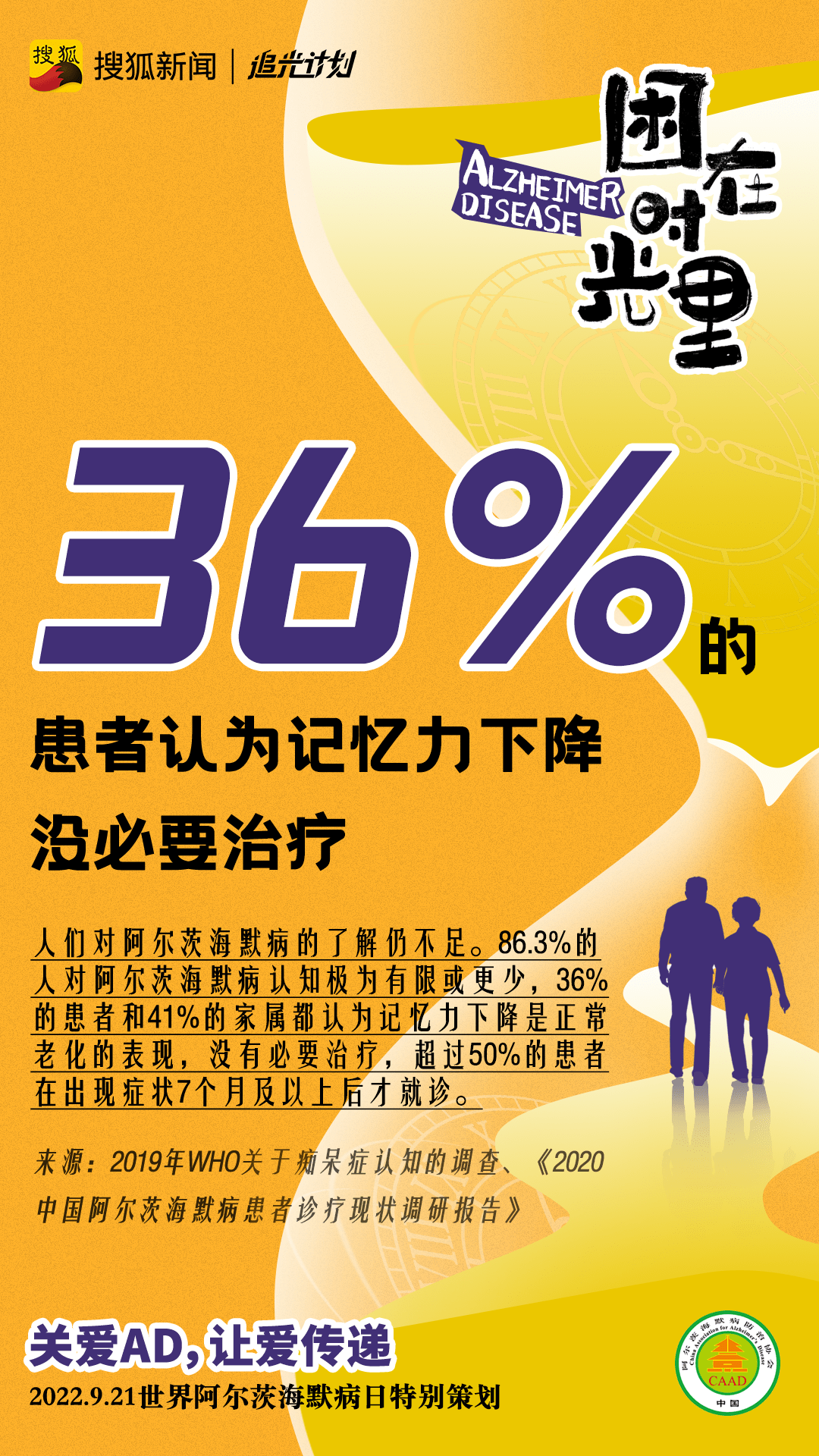

无论是出于疏忽还是拖延,在阿尔茨海默病知晓率高达95.9%的前提下,就诊率依然仅有12.9%,不少患者在确诊时就已经处于中度或重度阶段,早已错过最佳干预和治疗期。

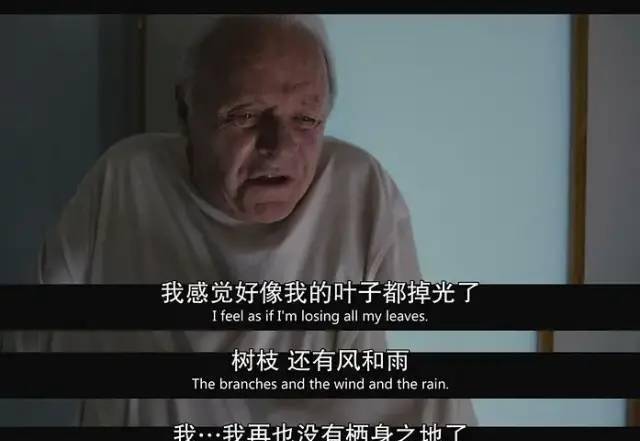

一些家属在得知患者病情后容易出现悲观心理,毕竟在目前的医学条件下,阿尔茨海默病无法治愈,只能眼看着最熟悉的人一天天变得陌生,忘记至亲的家人,也忘记自己。

在综艺节目《忘不了餐厅》中,曾有这样一幕戳中人们泪点:亲孙女薛紫娇站在患阿尔茨海默病的奶奶孔繁漪面前,奶奶并没有认出孙女,但在听到孙女名字后,开心表示自己家也有个同名的7、8岁小女孩,早已是少女的薛紫娇一遍遍提醒奶奶,并说了自己的小名“蓓蓓”,含泪的双眼中满是期待,等到奶奶终于认出眼前人时,她再也抑制不住,和奶奶紧紧相拥。然而,仅几分钟后,奶奶再一次不认识她了。

令人更难接受的是,在照护阿尔茨海默病人的漫长征程中,遗忘只是开始。

清醒的人最痛苦

“一位患者总觉得自己的儿子养了好多虫子,就是为了害他,他能看到虫子爬进来,满地都是,还爬上身咬他”,清华大学玉泉医院神经科主任乔立艳教授这样描述一位患者家属的苦恼:

“在阿尔茨海默病早期,患者会记不清最近发生的事件,丧失财务管理能力,这一阶段对于照护者来说还算是可控的,但到了中期,患者会出现害怕洗澡、尿失禁、幻听、幻视等症状,有愤怒情绪、猜疑心理和被害妄想症,甚至会出现暴力行为。”

患者偶尔会清醒,意识到自己做了什么,然后陷入自责和内疚,还会有羞耻感,但随着病情加重,患者连感知能力都已丧失,将痛苦留给了清醒的人。

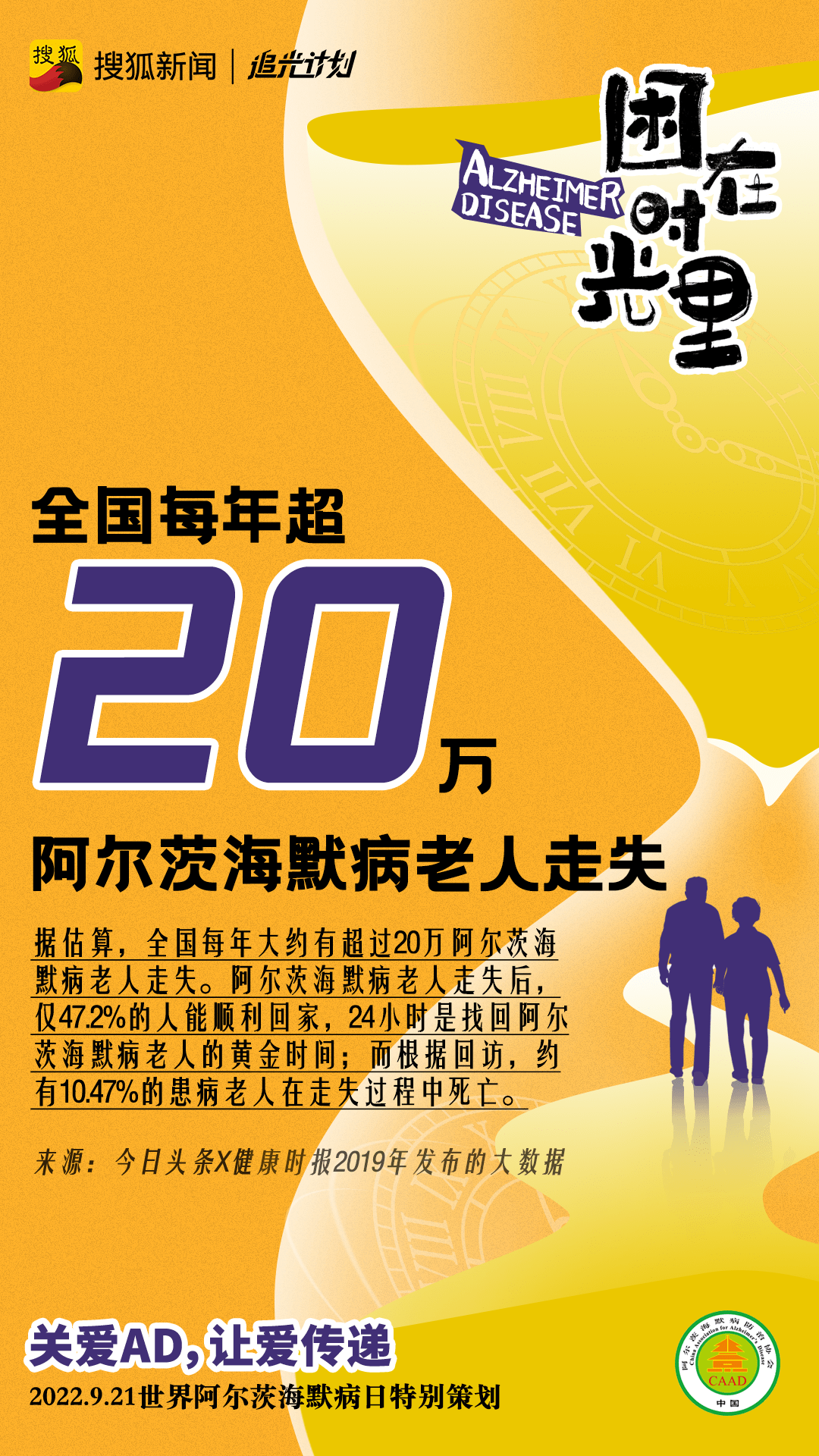

中度-重度的阿尔茨海默病患者需要24小时不间断的照护,他们日夜颠倒,会在半夜大喊大叫;或者突然跑出家门,在路上迷失方向,对路人做出一些异常行为。

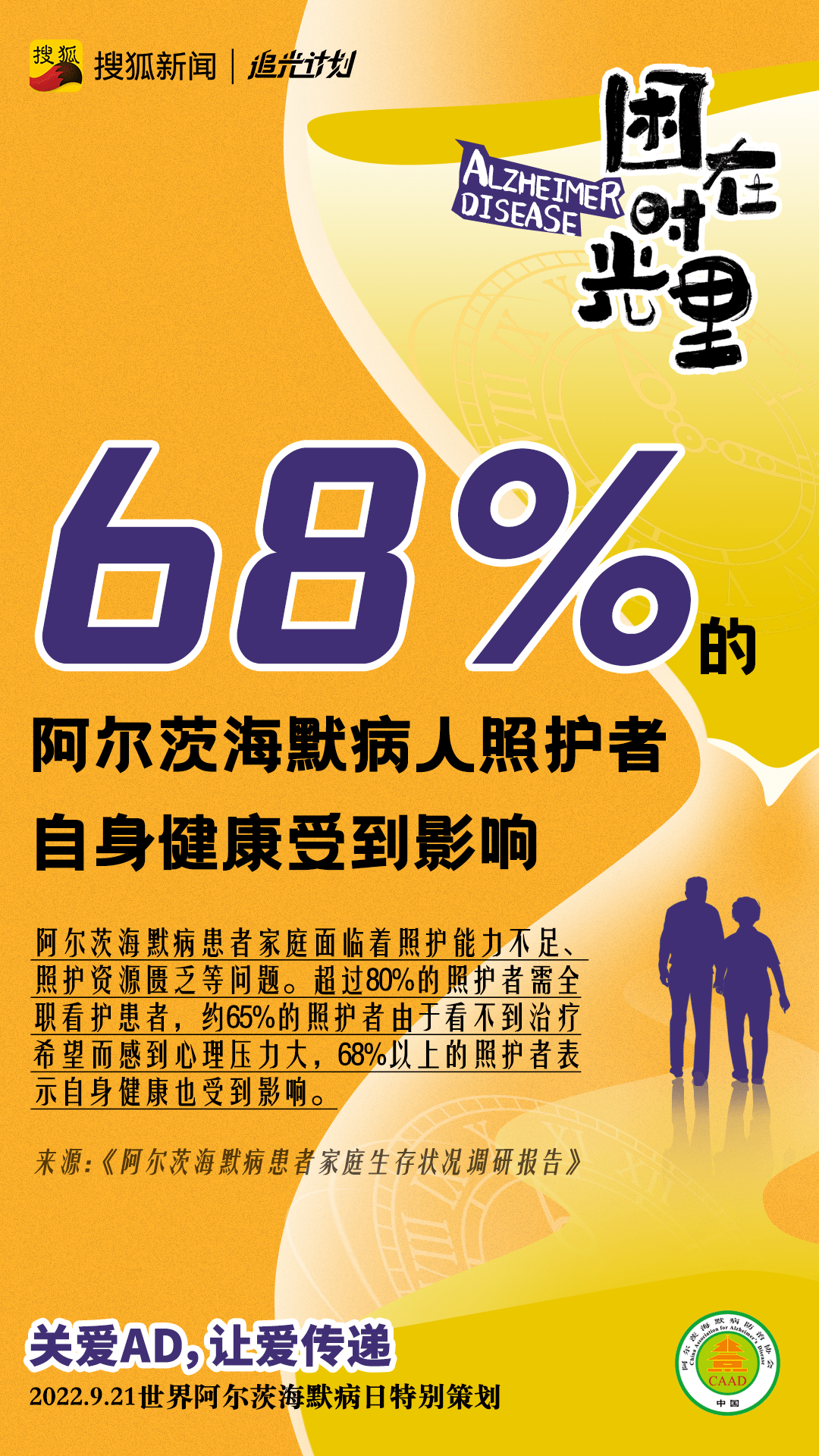

因此,照护者往往承受着体力和精神上的双重压力,其社交生活和睡眠作息都会受到严重影响。

“也不是没想过请护工,现在就算你出高价,护工一听是要照顾阿尔茨海默病人,都不愿意来,嫌太累了”一位患者家属表示。

在一些经济条件较好的家庭,护工无疑是“轮班”的首选,给身为家属的照护者一丝喘息空间,而对于家境本就窘迫的家庭来说,家属亲自上阵则成了唯一的选择。“护工不想干了可以走,但你是病人的家人,你走得了吗?”另一位患者家属无奈地说。

在日复一日的“折磨”中,照护者积累的焦虑、抑郁情绪无处释放,渺茫的治愈希望、因道德感束缚而耻于向亲友吐诉烦扰、患者病情反复带来的挫败感等一步步将精神压垮,在不知不觉中,身心俱疲的照护者自己也成为了病人,却没有任何人注意到。

我真怕自己熬不过病人

在最开始,无论照护阿尔茨海默病患者的理由是配偶出于爱情的承诺、子女出于伦理的孝道,还是父母出于自身的责任,到最后都成了一场对人性的考验——数据显示,阿尔茨海默病人群正向年轻化趋势发展,最年轻的患者不足40岁,换句话说,这场照护之路要比想象中更加漫长。

在信息发达的网络时代,照护者可以轻松搜索到关于阿尔茨海默病不同发病阶段的护理方法,只是到了现实中才发现,病人症状反复不定,各阶段的特征也未必与网上所述一致,就算是经过亲身实践摸索出的方法,过几天病情变化后就又不奏效了。

“到后来照顾患者就像是自然反应,没有为什么,也没有想不想,每天都是未知的,我真怕自己熬不过他”一位患者家属坦言。

在一些照护者看来,当患者进入重度阶段后,反而可以“松一口气”,这样的想法违背伦理道德,甚至有点没人情味,却是高压生活下的一个阀口,也是最终不得不接受的现实。

进入重度阶段后,患者可能会丧失沟通能力、行走能力和吞咽能力,或伴有肌肉萎缩、大小便失禁、精神错乱等症状,与中度时期相比,患者已无法四处走动,只能卧床或坐轮椅出行,行动受限让其破坏力和不可预测性大大降低,在某种程度上极大减少了照护者的工作量。

“你祈祷病人能恢复健康,不现实,这个病治不好的,就算吃药也只能延缓,还不如想着等他卧床后就能好好伺候他,我们也能省点心。”

乔立艳教授建议,在与阿尔茨海默病人相处的过程中,照护者需关注自身健康状态,勇于排解焦虑,减轻心理负担和情感负担,区分开“患者”和“亲人”的身份,意识到其古怪举动与反常表现是病情恶化的结果,尽量避免因对亲人的过高期待而使自己陷入负面情绪的恶性循环。

有人说阿尔茨海默病很残忍,无论之前你们的关系有多亲密,终有一天四目相对时,他也许会对你微笑,但却认不出来你;但也有人相信,即使患者已忘记眼前人,但那些曾经幸福的过往和真切存在的感情并未消失,他是患者,也是家人,身为照护者,在漫长岁月中支撑其坚持下去的不仅是责任,还有爱。

记忆没有被擦除,而是转移到照护者这里,由照护者执笔,继续书写与患者相伴相守的新的记忆。